轻伤判赔2.54万-遭法院处罚10万元-55岁农妇质问法官-拘留15日

农妇轻伤判赔2.54万却因质问法官遭10万巨罚加15天拘留,揭露农村维权困境与司法权威冲突。弱势群体命运反转,杀鸡儆猴逻辑引热议,社会镜像警示改革迫在眉睫。

朱容君-兔子牙

农妇轻伤判赔2.54万,数字听着不大,但里面水深得很。农村人眼里的“轻伤”可能就是擦破点皮,可司法鉴定一锤定音,赔偿额度成了折中数。医疗账单、司法鉴定、法院效率,层层叠叠,农妇觉得亏,法院图快结案。 她一急眼,当庭发飙。这不就是“穷人维权路漫漫”的缩影?医疗费、误工费、精神损失都挤在2.54万里,够她养活半年不?对农妇来说,这是救命钱对法院来说,不过是流水线案件。

庭审现场最戏剧的一幕,就是农妇质问法官。她55岁,平时在村里说几句粗话没事,可法庭上就成了“大不敬”。 心路历程很容易想象:花了冤枉钱、盼公道,结果判决下来像被扇耳光。质问无非是“为什么这么少”,可在法官眼里,就是挑战权威。 她的倔劲儿让庭审瞬间成了“脱口秀现场”。那一刻,她觉得自己在为弱势群体发声可现实是,拘留和罚款很快砸下来,英雄梦变成悲剧。维权需要策略,不是逞一时之勇。

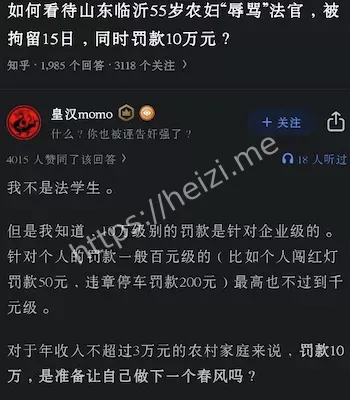

法院的反击堪称“用大炮打蚊子”。10万罚款15天拘留,对一个农村妇女来说是天文数字。罚款理由是扰乱法庭秩序,但金额和力度,怎么看都像是“杀鸡儆猴”。 司法权威需要维护没错,可这样一刀切,老百姓心凉透。受害者一秒变被告,这剧本太反转。法官的逻辑或许是“震慑其他当事人”,但人情味全无。 这操作不仅惩罚了她个人,也敲打了所有潜在维权者:别轻举妄动。

这起事件是农村弱势群体维权困境的缩影。55岁农妇,赔偿2.54万听着体面,对她却是救命钱。农村医疗贵、法律门槛高,律师费更吃不消。 放大看,这不仅是钱的问题,而是信息不对称和制度门槛。法院效率提高了,但对弱者来说,效率就是双刃剑。更有性别与年龄的无奈:一个农村大妈,本是家庭顶梁柱,一场官司让她心力交瘁。 10万罚款和拘留15天,不仅是惩罚,更像是强迫弱势群体闭嘴。社会若没有更多法律援助和制度照顾,冰山之下的苦难只会更多。

后续无非是黑色喜剧。农妇可能为10万罚款发愁,拘留15天回来,家里地荒孩子没人管。她的“质问”成了典型案例,估计会被写进法学院教材:如何在法庭上优雅地闭嘴。 这荒诞的一幕,其实是司法改革的警示。基层弱者维权难、成本高,需要真正的制度改良,而不是冷冰冰的惩罚。 笑中带泪,这事儿提醒所有人:法庭不是菜市场,维权要讲策略。但更重要的是,制度应当给弱者一条能说话、能维权的路,否则,社会这锅粥只会越搅越浑。